住宅 施工事例

品格のある家 (新築・高機能)

福山市地吹町

Uターン帰郷で安心・快適にゆったり暮らす家

特徴

木造ツーバイフォーは、枠組み壁式工法なので隙間がなく高断熱・高気密住宅に最適ですが、それだけではなく、壁で荷重を分散するので安定性が良く、桝(ます)のように縦に重ねても非常に安定しています。

元々北米で生まれた2×4(ツーバイフォー)工法ですが、海外では、5階建ての集合住宅なども2×4工法で建てられています。3階建てで高耐震住宅を鉄骨構造よりも2~3割も低価格で建てることができます。

3階建て住宅の見学会も行っておりますので、お気軽に声をお掛けください。

2016年以前の新築住宅の事例は、こちらをご覧ください。

http://www.suzuka-net.co.jp/00ie/suzuka%20juutaku.htm

ご遠方からUターンで、福山市に移住を計画され、ホームページをご覧になってお問合せを頂きました。

土地も知人の紹介でいい土地があり、通常より広めの土地をお探しになられていて、ちょうど気に入っていただきました。モデルハウスや建築中の現場で、断熱性能など家の性能が高いことを評価して頂き、順調にご契約をしていただきました。奥様と弊社の女性一級建築士と二人三脚で、プランを何度も検討しながら、良い間取りがまとまり、大変喜んで頂いて工事に着工する運びとなりました。

| 2018年11月 | 2018年12月 | 2019年1月 | 2019年 2月~3月 |

|---|---|---|---|

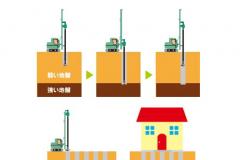

| 横須賀からホームページにてお問合せ | 土地のご紹介 現地確認 図面(プラン作成) | 土地の仮契約 建築の仮契約 地盤調査 | 土地決済 建築請負契約 地鎮祭 |

| 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 6月~7月 | 2019年 8月~9月 |

|---|---|---|---|

| 工事着工 柱状改良 基礎工事 外部配管工事 | 躯体建て方(棟上げ) 電気の打合せ 屋根工事 | 配線工事 外壁工事 断熱工事 内部造作 ユニットバス設置 | 内部仕上げ工事 |

| 2019年 10月 | |||

|---|---|---|---|

| 器具設置 外構工事 |

地鎮祭

2019年3月28日

-

基礎工事・配管工事

2019年 5月

基礎工事は、天候の様子を伺いながら、工程を臨機応変かつ慎重に組みます。

防湿シートを敷き、土間の鉄筋を浮かせて敷いて、生コンクリートコンクリートを均しながら打ちます。

鉄筋は、厚みの中央に入って、コンクリートの中心にくるように配置をしておくことが大切です。いわゆるかぶり厚がないと鉄筋コンクリートの強度がでないからです。配筋(鉄筋を並べること)完了後、社内検査、および第三者検査機関の検査を受けます。第三者検査機関の検査は、住宅瑕疵担保保証の保険を受けるために必要です。コンクリートを打ち終えたら、コンクリートが硬化するまでそのままで養生をします。 -

躯体建て方工事

2019年 5月下旬

1階床下には、断熱材を隙間無くいれます。また、壁内や天井にも、断熱性が高く水に強い高性能のフェノール樹脂板を入れ、家をポットのように熱を逃がさない構造に仕上げます。

土台の下は、基礎パッキンを入れて、床下の換気が全体的に均一になるようにしてあります。床下換気口を設けずに、床下全体の効率的な換気を行う基礎パッキン工法です。

ツーバイフォーは、基礎⇒1階床⇒1階壁⇒2階床⇒2階壁⇒屋根というふうに下から順次上に完成させていきます。壁・床は、頑強に金物やボルト・釘で、接合されるので、横からの力に対しても、在来工法の2.5倍以上も強いといわれています。

ツーバイフォーで使う木の容積合計は、在来工法の1.5倍にもなります。

ツーバイフォー工法では、接合部に専用のくぎや接合金物(Cマーク金物など)を使用します。くぎはサイズ別にカラーリングが施されています。これは一度打ち込んでしまうと確認の難しいくぎを、くぎ頭の色により確実にチェックできるように考えられたものです。

メッキ処理も使い、建物の耐久性向上につながってきています。 -

屋根瓦工事

2019年 6月上旬

屋根材は大きく分けて、粘土系・セメント系・スレート系・金属系があります。

屋根には、対日光、防水・耐火・耐寒・耐震・耐摩耗性など過酷な条件が求められます。

材料それぞれに一長一短ありますが、粘土系のいわゆる瓦は、スレート系や金属系のように塗装を塗りかえる必要もなく何百年の風雪にも耐えてきた材料で、割れない限り半永久の材料で日本の風土に合っていると言えます。昔のように下地が土で上に置くだけではなく、近年は下地に防水フェルトを敷き、一枚一枚金具で固定するので、地震や台風で瓦が飛んだり落ちたりはしません。

F形瓦の寄棟の家です。

F型瓦:フラットな形状なのでF形瓦と呼ばれています。またの名を平板瓦(へいばんがわら)とも呼ばれており、和風、洋風どちらのお家の屋根にも相性がいい万能タイプの瓦です。

寄棟のメリットは、次の通りです。

・落ち着いた雰囲気のデザインになる。

・壁面量が減る(高価な外壁材を使用する場合には経済的)

・雨量、雪量を分散させることができる

・風の耐久性が高い(日本瓦などの重い屋根で有効) -

外壁工事

2019年 6月中旬

外壁は、通気工法のサイディング仕上げです。

今回のサイディングは、厚みが18mm。通常のサイディング15mmと比べると、彫りが深いため重厚感があって高級なイメージの外観ができます。

写真の白いシートは、サイディング下地の防水透湿シートです。このシートは、外からの水と湿気が内に入るのをシャットアウトし、中から外への湿気は、通過できるという優れものです。サイディング下の通気層は、構造体と外壁材の間に通気層という流通空気層をつくり、負圧にして下地防水シート内の滞留した湿気を空気層に放出する仕組みになっています。

さらに室内側も気密を施工すると壁体内結露を防げます。 -

断熱工事

2019年 6月中旬~7月上旬

壁・天井(屋祢下)に断熱材を隙間なく入れます。部屋内から壁に湿気が入らないように、テープで隙間がないようにします。断熱材は、万が一の湿気にも強いボード(旭化成のフェノール樹脂ボード ネオマフォーム t=60mm)を使用しています。

スズカハウスの断熱材は、フェノール樹脂です。フェノール樹脂は、断熱材の中では最も熱伝導率が低く、ウレタンよりも高い断熱性能で、グラスウールと比べると2倍の高性能です。吸水率も低いため、グラスウールのように湿気や水分を含んで収縮することもありません。また、熱硬化型の樹脂なので火災にも比較的強い断熱材です。

-

外構工事

2019年9月上旬~下旬

-

物干しタイル床工事

-

玄関ポーチレベル出し・遣り方

-

フェンス化粧ブロック西

-

フェンス化粧ブロック東

-

フェンス化粧正面

-

玄関アプローチ遣り方

-

東側フェンス

-

西側フェンス

-

ガレージ見切り石

-

ガレージ土間工事

-

外構 擬木柱

-

外構工事完了

弊社は、外構工事前に現地で念入りな高さチェックや仕様の再打ち合わせをさせて頂いた後に、外構工事に取り掛かります。外構工事で大切なのは、

① 隣地や通行者との目線

②隣地とトラブルがないような設計

③ 雨水の勾配・溜水がない土間高さと勾配設定

④ 引っ掛かりがなく使い勝手や通行に支障がない。などです。

外構工事次第で、家の見栄えは全く違うので、ある程度のご予算をご用意されることをお勧めいたします。 -